【No362】出生後休業支援給付金について

雇用保険法の改正により、育児に伴う給付として「出生後休業支援給付金」及び「育児時短就業給付金」が新たに創設され、令和7年4月1日より施行されます。今回の医業経営FPNewsでは「出生後休業支援給付金」の概要についてご案内いたします。

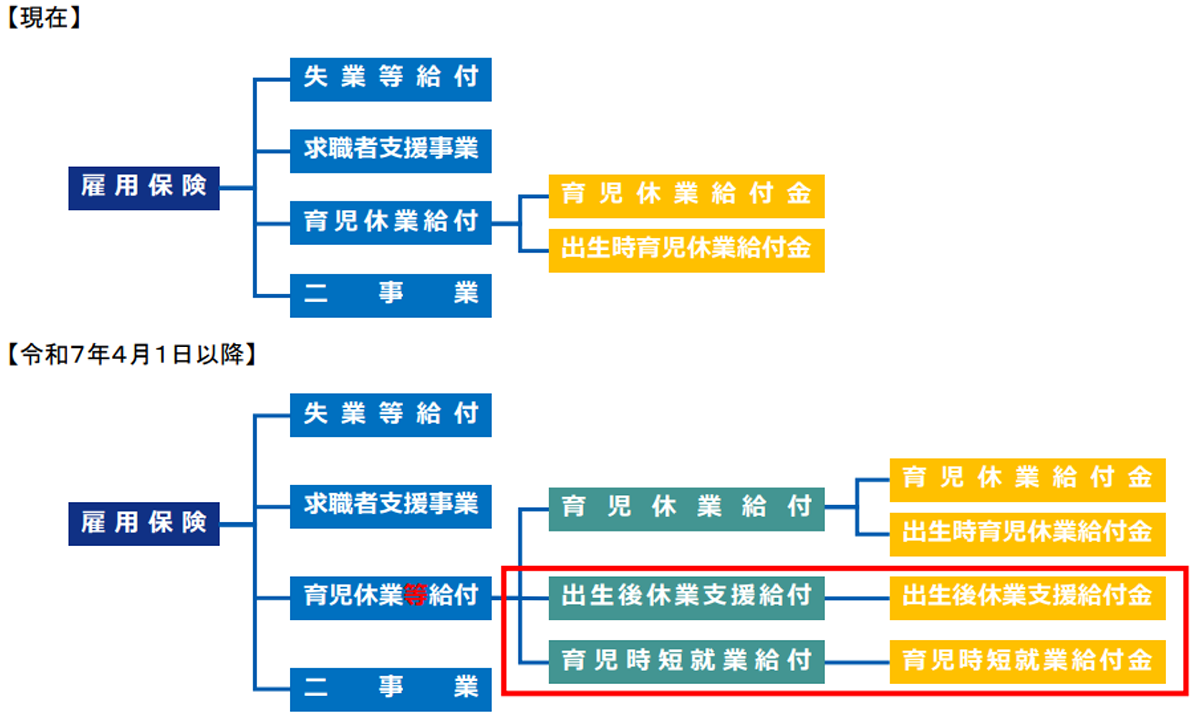

1.雇用保険制度の概要

現行と改正後の雇用保険制度の概要は以下の図のようになります。

今回の改正により、一定の要件を満たした方は令和7年4月以降の育児休業について、育児休業給付金に加えて出生後休業支援給付金が支給されます。

厚生労働省 令和6年雇用保険制度改正(令和7年4月1日施行分)について8頁より引 用

2.改正の概要

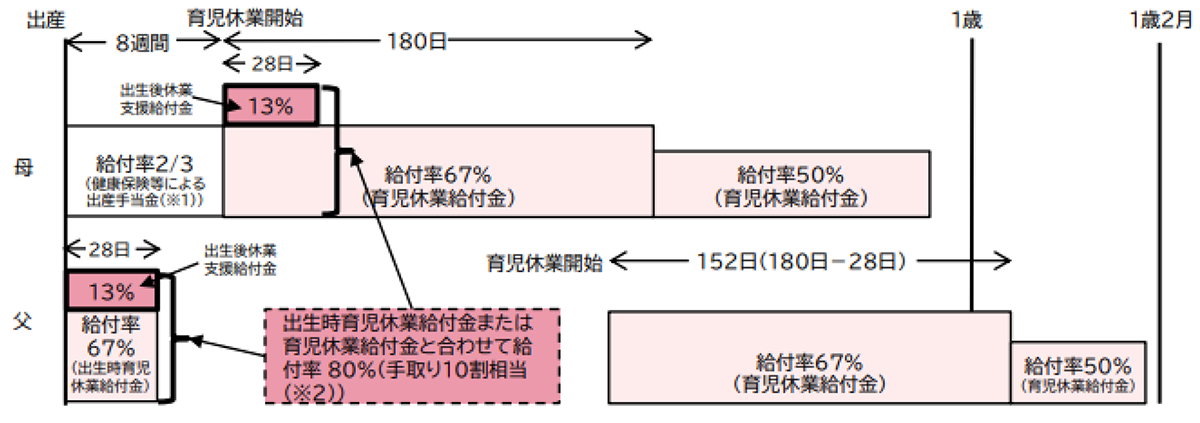

共働き・共育てを推進するため、子の出生直後の一定期間に、両親ともに(配偶者が就労していない場合などは本人が)、14日以上の育児休業を取得した場合に、出生時育児休業給付金または育児休業給付金と併せて「出生後休業支援給付金」を最大28日間支給します。

厚生労働省 2025年4月から「出生後休業支援給付金」を創設します1頁より引用

3.支給要件

①被保険者が、対象期間に、同一の子について、出生時育児休業給付金が支給される産後パパ育休または育児休業給付金が支給される育児休業を通算して14日以上取得したこと。

②被保険者の配偶者が、「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して8週間を経過する日の翌日」までの期間に通算して14日以上の育児休業を取得したこと、または、この出生日の翌日において「配偶者の育児休業を要件としない場合」に該当していること。

厚生労働省 2025年4月から「出生後休業支援給付金」を創設します1頁より引用

4.支給額

支給額=休業開始時賃金日額※1×休業期間の日数(28日が上限)※2×13%

※1同一の子に係る最初の出生時育児休業または育児休業の開始前直近6か月間に支払われた賃金の総額を180で除して得た額

※2支給日数は、対象期間における出生時育児休業給付金または育児休業給付金が支給される休業の取得日数であり、28日を上限とする。

厚生労働省 2025年4月から「出生後休業支援給付金」を創設します1頁より引用

5.配偶者の育児休業を要件としない場合

子の出生日の翌日において、次の1~7のいずれかに該当する場合は、配偶者の育児休業を必要としません。なお、被保険者が父親の場合は、子が養子でない限り、必ずいずれかの事由(主に4,5,6のいずれか)に該当することとなりますので、配偶者(母親)の育児休業取得の有無は要件になりません。

1.配偶者がいない

2.配偶者が被保険者の子と法律上の親子関係がない

3.被保険者が配偶者から暴力を受け別居中

4.配偶者が無業者

5.配偶者が自営業者やフリーランスなど雇用される労働者でない

6.配偶者が産後休業中

7.1~6以外の理由で配偶者が育児休業をすることができない

厚生労働省 2025年4月から「出生後休業支援給付金」を創設します2頁を参照

厚生労働省 育児休業等給付の内容と支給申請手続13頁より引用

6.支給申請手続

①出生後休業支援給付金の支給申請は、原則として、出生時育児休業給付金または育児休業給付金の支給申請と併せて、同一の支給申請書を用いて行います。

②出生時育児休業給付金または育児休業給付金の申請後に、出生後休業支援給付金の支給申請を別途行うことも可能ですが、その場合は、出生時育児休業給付金または育児休業給付金が支給された後に申請します。

厚生労働省 2025年4月から「出生後休業支援給付金」を創設します2頁を参照

(文責:税理士法人FP総合研究所)