【No475】製造業における生産管理と原価管理

製造業の成功における重要なポイントは「生産管理」と「原価管理」にあります。生産管理とは、生産活動をスムーズに進行させるための管理手法の一つです。一方で原価管理は、製品やサービスを提供するためのコストを的確に把握し、効果的に管理するための方法論です。

1.生産管理の概要

生産管理とは、製品の生産から出荷までの流れを効率よく、かつ無駄なく進めるための計画や調整を行うことにより、リソースの最適化(限られた資産・資源をいかに効率化して活用するか)やタイムロスの削減を図ることです。

そのためには、①生産計画の立案と調整 が必要となります。所定の期間内に生産すべき製品の量や日程を具体的に決定していきます。生産能力や資材の調達、そして市場の需要動向を綿密に考慮しながら、最適な管理手法を選択できるかどうかが鍵となります。なお、情報の可視化により、外部環境や業界の動向の変化に迅速な対応も必要です。

②生産工程の管理と改善により、各生産工程がスムーズに進行し、①の計画を達成できるように調整します。そのためには、情報の可視化により、各工程の状況や進捗を管理表にて一目で確認できる環境を整え、生産のボトルネックbottleneck(業務の停滞や生産性の低下といった悪影響を与えている工程・箇所)やムダを発見していくことが必要です。

2.原価管理の概要

原価管理とは、特定の製品製造や計画が完了するまでにかかるコストを管理することです。原価管理をするためには、製品の原価を計算し、それを基に適切な価格設定やコスト削減の方針を立てます。予め設定した予算に基づく原価の計算と実際に発生した原価との間に生じる差異を分析することで、生産の効率性や原材料の仕入れ価格の適切性など、多岐にわたる要因を検討していきます。

⓵標準原価(注1)の設定 ⇒ ②原価計算(注2) ⇒ ③差異分析(注3) ⇒ ④改善(注4)

(注1) 標準原価とは、標準的な製造原価であり、目標値です。過去の予測や統計的な分析に基づいて設定されます。予算原価とも呼ばれています。

(注2) 原価計算は、製品やサービスの生産・提供に要する実際コストを詳細に算出します。この実際にかかったコストを実際原価といいます。

(注3) 標準原価と実際原価の差異を分析することで、生産の効率性や原材料の仕入価格の適切性など、多岐にわたる要因を検討することができます。原価差異のことを税務上は「原価差額」といいます。

(注4) 自社製品やサービスの原価を把握し、適切な価格の設定や無駄なコストの削減ができれば、円相場や原油価格の高騰など外部環境の変化による経営のへの影響に対処していくことが可能となります。

3.原価差額の税法上の取扱い

(1)原価差額の調整

法人が各事業年度において製造等をした棚卸資産につき算定した取得価額が、令第32条第1項《棚卸資産の取得価額》に規定する取得価額に満たない場合には、その差額(以下「原価差額」といいます。)のうち期末棚卸資産に対応する部分の金額は、当該期末棚卸資産の評価額に加算します。 (法基通5-3-1 )

(2)原価差額の範囲

原価差額には、材料費差額、労務費差額、経費差額等のほか、内部振替差額を含むことに留意します。(法基通5-3-2)

(3)原価差額の調整を要しない場合

原価差額が少額(総製造費用のおおむね1%相当額以内の金額)である場合において、法人がその計算を明らかにした明細書を確定申告書に添付したときは、原価差額の調整を行わないことができるものとされます。この場合において、総製造費用の計算が困難であるときは、法人の計算による製品受入高合計に仕掛品及び半製品の期末棚卸高を加算し、仕掛品及び半製品の期首棚卸高を控除して計算することができます。(法基通5-3-3)

(注) 原価差額が少額かどうかについては、事業の種類ごとに判定されますが、法人が製品の種類別に原価計算を行っている場合には、 継続して製品の種類の異なるごとにその判定を行うことができます。

(4)原価差額の調整を工場ごとに行っている場合の調整の省略

原価差額が事業の種類ごと又は製品の種類の異なるごとの総製造費用のおおむね1%相当額を超える場合においても、法人が原価差額の調整単位を更に工場ごとに細分しているときは、各工場における当該調整単位ごとの原価差額のうちそれぞれの総製造費用の1%相当額以内のものについては、5-3-3に準じて調整を行わないことができるものとします。(法基通5-3-4)

(5)原価差額の簡便調整方法

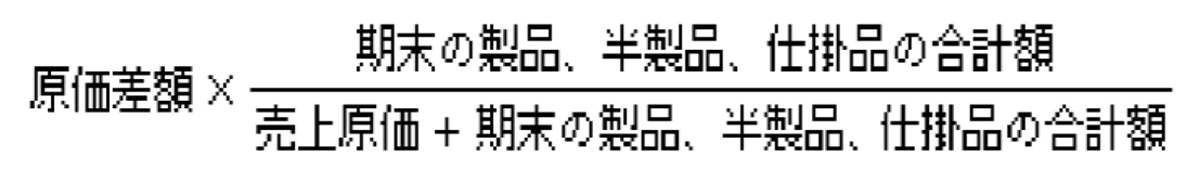

法人が各事業年度において生じた原価差額を仕掛品、半製品及び製品の順に調整することをしないで、その原価差額を一括し、次に掲げる算式により計算した金額を期末棚卸資産に配賦したときは、これを認めます。(法基通5-3-5)

<算式>

(注)

➀ 算式中の分母及び分子の金額は、法人の計算額によります。

② この算式は、事業の種類ごと(法人が原価差額が少額かどうかの判定を製品の種類の異なるごとに行うこととしている場合には、製品の種類の異なるごと)に適用します。

③ 法人が直接原価計算制度を採用している場合には、この調整方法の適用はありません。ただし、この調整方法を適用することについて、合理性があると認めて所轄税務署長(国税局の調査課所管法人にあっては、所轄国税局長)が承認をした場合には、この限りではありません。

(文責:税理士法人FP総合研究所)