【No993】相続開始年分に被相続人から贈与を受けていた場合の贈与税及び相続税の取扱い

令和6年分の贈与から贈与税及び相続税の計算方法が変わったことにより、昨年はこれまで以上に生前贈与への意識が高まった年となったのではないでしょうか。そのような中、贈与を受けた年分に贈与者に相続が発生した場合には、贈与税の手続方法が通常の場合と異なりますので注意が必要です。

そこで、今回は、相続開始年分に被相続人から贈与を受けていた場合の贈与税及び相続税の取扱いについて解説します。

1.相続時精算課税の適用を受けている者又は受けようとする者の場合

(1)贈与税の取扱い

相続開始年分に被相続人から受けた贈与財産は、相続税の課税対象(=贈与税は非課税)となることから贈与税の申告は不要となります。

この場合に、被相続人からの贈与につき初めて相続時精算課税の適用を受けようとするときは、「相続時精算課税選択届出書」を提出する必要がありますが、その提出期限及び提出先が通常の場合(詳しくは、前号Vol.992「暦年課税及び相続時精算課税の贈与税の計算方法~複数の人から贈与を受けたとき~」の4を参照してください。)とは異なり、次のイ又はロのいずれか早い日までに、被相続人の納税地の所轄税務署長に提出することとなります。

イ 贈与税の申告書の提出期限(通常は、贈与年の翌年の3月15日)

ロ 被相続人に係る相続税の申告書の提出期限(通常は、相続開始の日の翌日から10か月を経過する日)

なお、上記ロの日がこの届出書の提出期限となる場合に、被相続人に係る相続税の申告書を提出するときには、相続税の申告書にこの届出書を添付しなければなりません。

(2)相続税の取扱い

相続財産の価額に、相続時精算課税の適用を受けた贈与財産(以下、相続時精算課税適用財産といいます。)の贈与時の価額を加算して相続税額を計算します。

ただし、令和6年1月1日以後の贈与により取得した相続時精算課税適用財産については、上記の加算額は、贈与を受けた年分ごとに、相続時精算課税適用財産の贈与時の価額の合計額から相続時精算課税に係る基礎控除額(通常は110万円)を控除した残額となります。

2.上記以外の者(相続時精算課税の適用を受けていない者)の場合

(1)贈与税の取扱い

イ 相続財産を取得する場合は、贈与税ではなく相続税の課税対象(=贈与税は非課税)となることから、贈与税の申告は不要となります。

ロ 相続財産を取得しない場合には、贈与税の課税対象となります。この場合に、贈与財産の価額の合計額が暦年課税に係る基礎控除額110万円を超えるときは、贈与税の申告及び納税が必要となります。

(2)相続税の取扱い

相続財産を取得する場合には、被相続人から加算対象期間(※1)内に暦年課税に係る贈与により取得した財産(※2)の価額の合計額(※3)を相続税の課税価格に加算して相続税額を計算します。

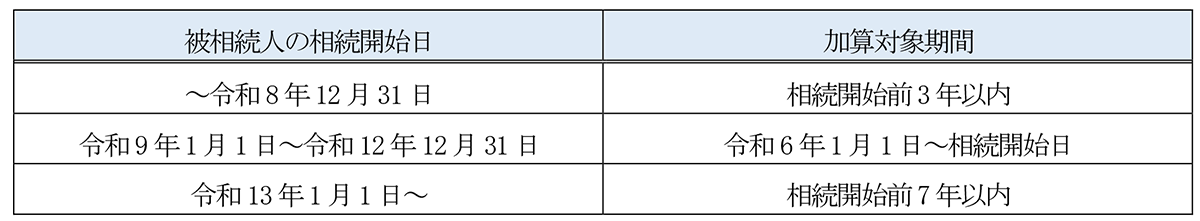

※1 加算対象期間とは、相続税の課税価格に加算される暦年課税に係る贈与の対象期間をいいます。令和5年度税制改正により、令和6年1月1日以後の暦年課税に係る贈与により取得した財産については、その加算対象期間が相続開始前7年以内となりました。具体的な被相続人の相続開始日に応じた加算対象期間は、次の表のとおりです。

※2 贈与税の申告義務の有無にかかわらず、基礎控除額110万円以下の贈与財産も加算対象です。

※3 相続開始の日が令和9年1月2日以後の場合には、加算対象期間に取得した財産のうち相続開始前3年以内に取得した財産以外の財産については、その財産の贈与時の価額の合計額から総額100万円までは相続税の課税価格に加算されません。

3.まとめ

令和6年分の贈与から相続時精算課税に年110万円の基礎控除が設けられました。これにより、相続開始年分に被相続人から贈与を受けており、かつ、相続財産を取得する場合には、当該贈与につき相続時精算課税を選択した方が有利となります。この場合に、受贈者が初めて相続時精算課税の適用を受けようとするときは、前述のとおり、相続時精算課税選択届出書を提出する必要がありますが、提出期限及び提出先が通常の場合と異なりますので、手続漏れがないようにくれぐれもご注意ください。

(文責:税理士法人FP総合研究所)